Von der Hobby-Erfindung zur Unternehmensgründung

Sie löten, programmieren oder schweißen – eine Studie der DHBW Karlsruhe, der Universität Trier und der Aarhus University hat mehr über deutsche Hobby-Erfinderinnen und Erfinder herausgefunden

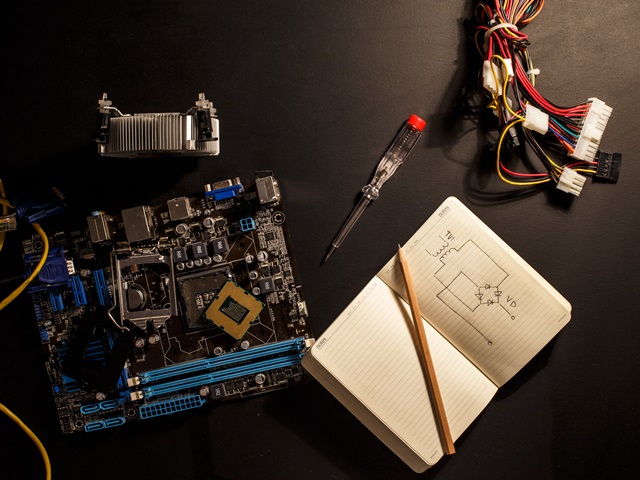

Früher wurde viel in Garagen getüftelt, heute treffen sich Hobby-Erfinder*innen auch gerne in Makerspaces, weshalb sie auch Maker*innen genannt werden. Mehr als 300 solcher Makerspaces gibt es in Deutschland. Manchmal sind es einfache Räume von Vereinen, manchmal auch ganze Werkstätten, die an Hochschulen und Universitäten angesiedelt sind. Eine Studie der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe, der Universität Trier und der Aarhus University hat zu Maker*innen geforscht.

Das Ziel der Studie war es zu erfahren, ob und unter welchen Bedingungen sie sich eine Unternehmensgründung vorstellen können.

Dafür befragte Christian Brandstetter, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand im Studiengang Unternehmertum an der DHBW Karlsruhe, über 300 Proband*innen im Bereich Maker Movement, führte Interviews mit Macher*innen, Erfindern*innen und Tüftler*innen, und wertete die bestehende Literatur aus. Betreut wird Christian Brandstetter, im Rahmen des Innovationsprogramm Forschung (IPF) der DHBW, von Prof. Dr. Jeanine von Stehlik, Studiengangsleiterin Unternehmertum, und Univ.-Prof. Dr. Jörn Block, der kooperierenden Universität Trier. Prof. Dr. Michael Zaggl ergänzt das Forschungsteam von Seiten der Aarhus University in Dänemark.

66 Prozent der befragten Maker*innen haben bereits eine Gründungsidee, viele besitzen auch ein persönliches Netzwerk, das bei einer Unternehmensgründung hilfreich sein könnte. Dennoch zieht die Mehrheit eine Selbstständigkeit für sich in näherer Zukunft nicht in Betracht. Einer der Gründe dafür kann sein, dass sie keinen geeigneten Markt für ihre Erfindung sehen, sagt der Trierer Wirtschaftsprofessor Jörn Block. Christian Brandstetter hat zudem festgestellt, dass viele Maker*innen sehr problemorientiert sind: „Sie wollen mit ihren Projekten etwas bewegen und einen gesellschaftlichen Nutzen stiften.“ Die Initiative ‚Maker vs. Virus‘ zum Beispiel hat während den Anfängen der Covid-Pandemie sehr schnell gehandelt und Schutzausrüstung aus dem 3D-Drucker bereitgestellt.“

Lieber allein als im Team

Viele der Maker*innen arbeiten lieber allein als im Team und verfügen über sehr gute Kenntnisse in den Bereichen IT und Ingenieurwissenschaft. Weniger Wissen ist in den Bereichen Finanzen, Marketing und Recht vorhanden. „Die Ergebnisse der Studie helfen unter anderem Hochschulen und Universitäten, die die Maker*innen bei einer möglichen Unternehmensgründung unterstützen wollen“, ordnet der Trierer Wirtschaftsprofessor Jörn Block ein. Es zeigte sich, dass „grundlegende Motivationen und Voraussetzungen für eine Unternehmensgründung gegeben sind. So wurde beispielsweise Unabhängigkeit als eines der stärksten Motive genannt, um einer Maker-Tätigkeit zu folgen“, fügt Michael Zaggl hinzu.

Der typische Maker in der Studie ist männlich, Akademiker und zwischen 21 und 40 Jahre alt, was nicht überrascht, da etliche Makerspaces an Universitäten angesiedelt sind, die beispielsweise mit 3D-Druckern/Scannern oder Lötgeräten ausgestattet sind.

Mehr als 14 Stunden pro Woche am Tüfteln

Allerdings gebe es auch einige Erfinder*innen, die gar nicht viel Equipment brauchen, weil sie zum Beispiel ein Computerspiel entwickeln. Sie kommen dann einfach zum Austausch mit Gleichgesinnten in den Makerspace. „Was für andere Menschen der Fußballverein oder der Bowling-Club ist, ist für die Maker die Community im Makerspace“, stellt Christian Brandstetter fest. Die Hobby-Erfinder eint ihr großer zeitlicher Einsatz für ihre Projekte. Die meisten verbringen drei bis vier Stunden in der Woche mit ihnen. 15 Prozent der Befragten tüfteln sogar mehr als 14 Stunden. Fast die Hälfte hat schon vier oder mehr Produkte beziehungsweise Prototypen entwickelt.

„In Zukunft möchten wir mit unseren Forschungsergebnissen dazu beitragen, dass Maker*innen bei der Gründung eines Unternehmens besser unterstützt werden und noch mehr Erfindungen und Prototypen ihren Weg hin zum marktfähigen Produkt finden“, sagt Professorin Jeanine von Stehlik.

Text: Uni Trier//Schwarzenbart, DHBW KA//DI; Bild: Foto: AdobeStock_191662866_zoommachine